城下町として栄えた姫路は金沢、松江と並ぶ「菓子処」として知られ、藩の後押しもあって古くから和菓子作りが行われてきた。

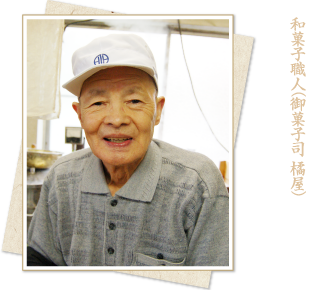

その伝統を受け継ぐ和菓子職人の1人が、今年7月で80歳を迎える難波三男さん。

平成10年に農林水産大臣から『食の人間国宝』として表彰を受けた菓子づくりの匠、熟練の和菓子職人である。

難波さんがこの道に入ったのは戦後間まもない昭和23年。

岡山県に生まれ、旧制中学を卒業後、昭和19年に四国・松山にあった予科練に入ったが、翌年終戦。

身の振り方を考えた末、まずパン屋さんに就職し、2年後に和菓子屋さんに転職した。

「食糧難の時代でしたので、食べ物関係の仕事に就きたいと……。もともと和菓子が好きでしたし、パンよりも和菓子の方が将来性があると思ったんです」

それで大阪や神戸の和菓子屋さんで修業。

「1軒の店だけでは覚えることも知れているし、新しいことが覚えられない。それで方々で修業しました」

当時のお店勤めはとても厳しく、朝仕事を始めるのは遅くても6時。

3月や5月の節句前、春と秋の彼岸前、お正月前などの繁忙期には夜中の1時、2時まで働いたという。

現在もある新在家に初めて店を構えたのは昭和46年。

「人に使われていたのでは体が持たない。店を持てば自分のペースで仕事ができるし、自由もききますから」

店を持つのが夢だったのですか?との質問の答がこれで、少々意外だったのだが、店を構えても忙しさは変わらず、「当時は周囲に同業のお店もありませんでしたから、開店前からお客さんが並んでいるような状態でした。作るのは私1人でしたから追いつかず、よく疲れを出して、シャッターを下ろして臨時休業したことも再三でしたよ」と笑う。

和菓子、特に三男さんが得意としている生菓子の命は味と鮮度と季節感。

その日に売れきれる分を作るのが理想で、「移りゆく季節の中の自然の姿や色を写し取るのが和菓子の伝統。その伝統の中に自分の考えやオリジナルを加えることができるのが和菓子の面白さ、魅力」と話されるのを以前にも聞いたことがあるのだが、取材日も桃の節句に合わせた、お雛様をイメージした可愛い生菓子を1つ1つ手作業で。

よほどの大量注文でない限り機械や押し物の型を用いないのも、「含味(口の中に広がる味の深さ)を大切にしたい」との三男さんのポリシーからで、長年の経験で培った手と指先の感触、磨き抜いてきた確かな目だけを頼りに黙々と作業を続ける。

その三男さんに向かって、この仕事をしていて一番の喜びは?と、これまた安直な質問を投げかけたのだが、即座に「お客様に『あのお菓子おいしかったよ』と仰っていただくこと。それが一番うれしいし、仕事を続ける励みになります。いくら自分で良い仕事をしたと思っても、お客様に好まれなかったら意味がありませんから」と。

まさに本物の職人さんを見る思いがするのである。

隣の作業台では後継ぎとなった息子の正則さんが同じように黙々と手を動かし、和菓子を作っている。

正則さんは、まだ記憶にも新しい昨年春の姫路菓子博2008で話題を集めた工芸菓子「姫路城 白鷺の夢」の製作にも参加した腕利きの和菓子職人で、「今は息子が中心になってやってくれています。私よりも上手に作りますし、私は無理をしない程度にぼつぼつと。やれやれ、と思いましたら、それで終わりですし、仕事を続けていることが元気の秘訣なのかも知れません」と話す三男さん。

仕事の合間を縫って神戸の製菓専門学校で講師も務めているそうで、「ウチの孫よりも若い生徒さんを相手に教えています。おかげで気が若返ってよろしいです」と柔らかな笑みを。

和菓子に向かっている時の80歳近いとは思えないほどの厳しい目と、インタビューに答える時の柔和な笑みと語り口。

「いつまでもお元気で、お仕事をお続けください」そう願わずにはいられない、魅力に満ちた職人さんである。